Die Baumaßnahmen

Arbeiten auf dem Bückeberg

Planierarbeiten des Arbeitsdienstes mit Schaufel und mit Hilfe einer Lorenbahn, 1933

Wegen der kurzen Vorbereitungszeit arbeiteten die Männer in Tag- und Nachtschichten

Deister- und Weserzeitung Hameln, vom 20.9.1933

In mehreren großen „Baukampagnen“ – 1933 und 1934, vor allem aber 1935 und 1937 – wurde der ursprünglich einem Walrücken ähnelnde Hang schrittweise planiert.

Die Bauarbeiten 1933

Der zukünftige Kundgebungsplatz am Vorabend des ersten Reichserntedankfestes, 1933

Zu erkennen ist ein noch kaum bearbeiteter, teils stark unebener Hang – weit entfernt vom Zustand der perfekten Planierung späterer Jahre. Neben Hakenkreuzfahnen sind noch die schwarz-weiß-roten Fahnen der nationalistischen politischen Rechten aufgezogen.

Private Sammlung

1933 konnte das Gelände aus Zeitmangel nur provisorisch für die Kundgebung hergerichtet werden. Besucher beklagten, dass Bodenwellen ihnen die Sicht auf den Führer versperrt hätten und dass sie wegen schlechter Lautsprecher seine Rede nicht hätten hören können. Die sanitären Bedingungen sollen katastrophal gewesen sein; eine Trinkwasserversorgung fehlte.

Erste Bauarbeiten auf dem noch äußerst unebenen Gelände, 1933

Stadtarchiv Hameln, Best 602 A Nr. 00348

„Schwer ist der Boden hier am Bückeberg und lehmig, bei nassem Wetter eine zähe, schlammige Masse, bei trockenem Wetter ein unheimlicher Stauberzeuger.“

Ein Mitglied des Reichsarbeitsdienstes, undatiert

Die Bauarbeiten 1935 und 1937

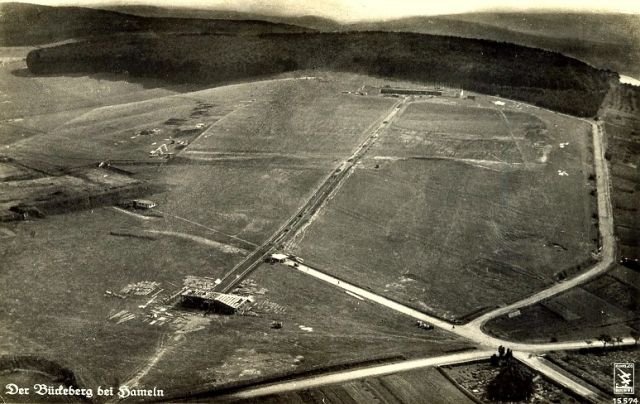

Luftbild des Kundgebungsplatzes im Bau, undatierte Postkarte (1935 oder früher)

Zu erkennen sind größere Erdbewegungen vor allem am östlichen (linken) Rand des Platzes und die im Bau befindliche Rednertribüne (Vordergrund) Vorn rechts ist die Hängeblutbuche des Friedhofs von Hagenohsen erkennbar.

Private Sammlung

Nachdem Goebbels im Dezember 1933 den Bückeberg zum ständigen Ausrichtungsort bestimmt hatte, wurde laufend am Platz gearbeitet

In zwei großen Baukampagnen – 1935 und 1937 – erhielt der Berg sein heutiges Gesicht. Er wurde nicht nur perfekt planiert und mit der erforderlichen Übertragungstechnik ausgestattet. Gleichzeitig hat man sein Fassungsvermögen erheblich vergrößert. Die Planungen sahen vor, die Arbeiten bis 1940 fertigzustellen.

Das Gros der Arbeitskräfte stellte mit 450 Mann rund ums Jahr der Reichsarbeitsdienst. Die Männer arbeiteten vorwiegend per Hand und in zwei Schichten.

Außerdem wurden Fachfirmen mit moderner Technik und schwerem Baugerät herangezogen. Über 120 Meter lange Förderbänder und Lorenbahnen waren im Einsatz.

Förderband am Fuße des Berghangs, 1935

Neben der Handarbeit war der Einsatz von Maschinen für die zügige Durchführung der Bauarbeiten unerlässlich

Sammlung Gelderblom, aus Privatbesitz

Um den Platz zu vergrößern und zur Mitte hin abzusenken, hat man die reichlich anfallende überschüssige Erde an den seitlichen Rändern abgeschüttet. Dadurch wurde er insbesondere nach Osten hin um ca. 50 Meter verbreitert.

Weil das vorgegebene Bodenprofil nach Osten abfällt, entstand durch die Platzverbreiterung ein Steilhang mit einem Höhenunterschied von gut zehn Metern. Für die Besucher, die den Platz von den Seiten her betraten, mussten hohe, bis zu 15 Meter breite Treppen angelegt werden, von Osten wie von Westen jeweils fünf.

Ausheben eines Grabens mit Hilfe von Presslufthämmern für den Hauptsammler der Drainage, der unter dem Mittelweg verläuft, 1935

Private Sammlung

Tiefbauarbeiter zogen eine Trinkwasserleitung mit zahlreichen Zapfstellen um das Gelände. Dafür und für die Versorgung der Reichsarbeitsdienst-Lager wurden zwei Wasserhochbehälter oberhalb des Festplatzes gebaut und zwei Brunnen in der Ebene gebohrt. Weil der felsige Untergrund kein Wasser aufnehmen kann, erhielt der Platz eine Drainage.